UNSER GEMEINSAMER WEG VOM ELTERNVEREIN ZUR MENSCHENRECHTSORGANISATION – Ein Rückblick auf mehr als 50 Jahre Lebenshilfe in Gedenken an das Ableben von Dr. Egon Prinz

UNSER GEMEINSAMER WEG VOM ELTERNVEREIN ZUR MENSCHENRECHTSORGANISATION – Ein Rückblick auf mehr als 50 Jahre Lebenshilfe in Gedenken an das Ableben von Dr. Egon Prinz

Als Anfang 1970 mein Sohn Roland mit Down Syndrom geboren wurde, bin ich bei der Suche nach einer Selbsthilfegruppe betroffener Eltern bald auf den damals noch kleinen Verein der Lebenshilfe-Wien gestoßen. Dort habe ich bei einem der ersten Treffen Herrn und Frau Prinz kennengelernt, deren Tochter Vera schon 1967 geboren wurde. Wir haben uns sofort gut verstanden und uns rasch vorgenommen, uns gemeinsam in dieser Selbsthilfe-Gruppe zu engagieren, die damals stark von dem Mediziner und Vorkämpfer Prof. Rett unterstützt wurde. Wir wussten damals noch nicht, dass das der Beginn einer jahrzehntelangen, erfolgreichen Zusammenarbeit werden sollte. Wir wollten einfach für ein gutes Leben unserer eigenen Kinder, aber auch vor allem für die schon lebende und künftige Generation der Menschen mit geistiger Behinderung kämpfen.

Wir waren beide erst rund um 30 Jahre alt, aber schon fest in unseren Berufen verankert: Dr. Prinz als erfahrener Richter im Justizbereich und ich als gelernter Ökonom bei einer amerikanischen Mineralölgesellschaft. Das war eine ideale Kombination: wir waren sowohl im Bereich des Rechts als auch im Bereich der Wirtschaft gut ausgebildet und versiert.

Wir waren beeindruckt, dass es der Generation vor uns überhaupt gelungen war, trotz der Anfang der Siebzigerjahre noch üblichen ablehnenden Haltung der Gesellschaft gegenüber Mitmenschen mit Behinderung einen offenen Selbsthilfeverein zu gründen und erste Ansätze einer Förderung statt bloßer Aufbewahrung in den da und dort entstandenen Werkstätten zu organisieren. Aber: wir sahen auch, wie sehr sich diese Gründergeneration in einer Situation der Scham gegenüber der Gesellschaft befand, und wie sich das in einer fast demütigen, mehr bettelnden Haltung gegenüber den Behörden und der Politik auswirkte. Gleichzeitig hatten Angehörige angesichts des eklatanten Mangels an geeigneten Wohnmöglichkeiten die alles überschattende, ängstliche Sorge und Frage: “Was geschieht mit meinem Kind, wenn ich einmal nicht mehr bin?” Damals konnten wir diese Frage noch nicht beantworten.

Wir wussten: das wollen wir ändern! Und zwar selbstbewusst und mit erhobenem Haupt!

Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, in zwei Rollen hineinzuwachsen:

Einerseits wollten wir MUTMACHER sein für Angehörige durch Beratung und Entlastung sowie durch Schaffung von Beschäftigungs- und Arbeitsmöglichkeiten und vor allem auch durch menschenwürdige, familienähnliche Wohnmöglichkeiten. Andererseits wollten wir auch SCHRITTMACHER werden, indem wir unsichere Leistungen der Fürsorge zu Rechtsansprüchen machen. Und wir wollten auch das Bild behinderter Menschen in der Öffentlichkeit positiv verändern, indem wir unsere Kinder nicht verstecken, sondern uns selbstbewusst mit ihnen im Alltag zeigen. Damit wollten wir unseren Mitmenschen vom scheuen Wegschauen zum anteilnehmenden Hinschauen verhelfen.

Die Entschlossenheit, Mutmacher und Schrittmacher gleichzeitig zu sein, hat dazu geführt, dass wir einerseits unsere Hilfestellungen ausbauen mussten, also ein großer TRÄGER VON FÖRDERDIENSTEN werden mussten – und dass wir auch eine kräftige INTERESSENVERTRETUNG aufbauen mussten, um in der Öffentlichkeit und Politik Schrittmacher sein zu können.

Wir wollten viel erreichen und haben uns große Ziele gesetzt:

Wir beide glaubten fest an diese Visionen (für die wir erst in den Neunzigerjahren aus Kanada den Begriff „INKLUSION“ importierten). Ganz am Anfang saßen wir oft im Kaffeehaus und haben an Informationsblättern für Eltern gearbeitet, „Ihr Kind wird großjährig“ und „Wenn die Krankenkasse nicht zahlt“ hießen die ersten Ausgaben 1973.

Anfang 1973 hatten wir auch dank der großen Hilfe von Dr. Rudolf Kirchschläger (damals noch als Außenminister Regierungsmitglied, dann ab 1974 für 12 Jahre Bundespräsident) den größten finanzpolitischen Erfolg: die damals so genannte „Kinderbeihilfe“ (heute Familienbeihilfe) wurde per Gesetz verdoppelt! Herr Dr. Bechinie, eines unserer Mitglieder und damals Nationalratsabgeordneter, hat für uns den ersten Entwurf des späteren Gesetzes geschrieben und dann mit uns im Parlament bei allen Parteien dafür geworben. Damit kann die Lebenshilfe Wien für sich in Anspruch nehmen, den Familien mit behinderten Kindern in ganz Österreich zu einem erheblichen Zusatzeinkommen verholfen zu haben. Dieser Erfolg hat in den nun mehr als 50 Jahren seit Inkrafttreten den Familien insgesamt eine finanzielle Hilfe in Milliardenhöhe verschafft. Ein paar Jahre später hat dann Dr. Prinz durch ein Telefonat mit dem damaligen Bundeskanzler Dr. Kreisky erreicht, dass die Familienbeihilfe auch für Vollwaisen bestehen bleibt.

Gemeinsam haben wir bei den Freunden der anderen Lebenshilfe-Bundesländervereinen auch darauf gedrängt, dass sich die gesamtösterreichische Gruppe neu formiert und von einer eher reinen Spendensammler-Organisation zu einer schlagkräftigen Interessenvertretung verändert, was dann 1974 mit der Gründung des österreichischen Dachverbands („Lebenshilfe Österreich“) gelang. Dadurch gelangen viele Fortschritte im Rechtsstaat, die in der 50-Jahr-Jubiläumsbroschüre der Lebenshilfe Wien in dem Artikel „Von der Fürsorge zum Rechtsanspruch“ dargestellt wurden.

Ein großer Meilenstein war dann 1979 die Eröffnung unseres ersten kleinen Wohnhauses im 18. Bezirk in der Krenngasse sowie das nachfolgende vertragliche Versprechen der Stadt Wien, dass wir innerhalb von zehn Jahren zehn weitere Wohnhäuser errichten dürfen. Das machte die Installierung einer professionellen Geschäftsführung notwendig. Erst als mir Dr. Prinz sein volles Vertrauen und für die Zukunft seine weitere Unterstützung zusicherte, habe ich es trotz persönlicher Einkommensverluste gewagt, meine Stellung in der Privatwirtschaft aufzugeben und statt wie bis dahin Vorstandsmitglied ab 1977 dann angestellter kaufmännischer Geschäftsführer der Lebenshilfe Wien zu werden Das sollte ich dann mehr als 30 Jahre lang bleiben. Dr. Prinz war ab dann mein vorgesetzter Chef. Ohne seinen Rückhalt wäre mir dieser Wechsel meiner Lebenssituation damals nicht gelungen.

Anfang der Achtzigerjahre hatten wir eine wichtige strategische Entscheidung zu treffen: die Stadt Wien, die sich schon intensiv mit der Planung weiterer Wohnstätten befasste, wollte dieses geplante Wachstum im Wesentlichen in Zusammenarbeit mit zwei Trägerorganisationen durchführen, nämlich mit Jugend am Werk und der Lebenshilfe Wien. Obwohl wir dieses Vertrauen der Stadt in uns als sehr ehrenvoll erachteten, haben wir die Auffassung vertreten, dass die Deckung des enormen Bedarfs an Wohnplätzen nicht nur von wenigen, sondern von viel mehr privaten Organisationen wahrgenommen werden sollte. Wir meinten, dass es für behinderte Menschen besser wäre, wenn ihre Betreuung auf vielen Beinen steht und wir als Lebenshilfe nur Vorbild sind. Wir wollten nur einen Teil der Versorgung übernehmen (mit der Zeit hat sich etwa ein Achtel der Plätze ergeben) und am Aufbau anderer Initiativen und deren Qualitätsstrukturen mithelfen. Wir wollten uns weiterhin auch auf unsere Arbeit als Interessenvertretung konzentrieren und nicht von unserem Engagement als Träger von Förderdiensten quasi „überrollt“ werden. Das ist und bleibt eine wichtige Positionierung der Lebenshilfe Wien.

Wir waren sehr froh, dass die Stadt Wien unseren Standpunkt übernommen hat, was in Folge zu einem Meilenstein in der weiteren Entwicklung geführt hat: 1986 kam es durch die Gemeinderätliche Behindertenkommission zur Gründung der „Arge Wohnen“, die sich zum Ziel setzte, mithilfe von mehreren Initiativen innerhalb von nur zehn Jahren 1000 neue Wohnplätze zu schaffen. Das war damals wirklich eine Sensation und ist in der Folge auch eine einzigartige Erfolgsgeschichte der Stadt Wien geworden. Wir waren stolz, diese strategische Maßnahme durch unsere laufenden Gespräche mit verantwortlichen Politikern mitveranlasst zu haben, und haben dann sehr eng mit dem federführenden Gemeinderat Hans König, (der ein echter Pionier und Kämpfer für die Rechte behinderter Menschen war) und den vielen neuen engagierten Organisationen zusammengearbeitet. Herr König hat in seinem politischen Leben – er verstarb 2024 – noch viele positive Entwicklungen, z.B. in der Qualitätssicherung, angestoßen. Später kam es dann auch zur Gründung der „Arge Frühförderung“, in der sich vor allem Frau Prinz stark einbrachte, die eng mit Frau Landtagspräsidentin Erika Stubenvoll – ebenfalls eine sehr engagierte Politikerin für die Anliegen behinderter Menschen – zusammenarbeitete.

Durch diese zwei vorbildlichen Initiativen der Stadt Wien konnte dann den Eltern Schritt für Schritt bei Nachfragen nach frühen Hilfen bzw. nach Wohnplätzen eine hoffnungsvolle Antwort gegeben werden.

Dr. Prinz und ich wussten von Anfang an, dass wir rascher weiterkommen werden, wenn wir von anderen, vor allem in anderen Ländern, lernen und uns deren Erfahrung zunutze machen. Deshalb hatten wir uns schon bald gemeinsam mit dem neu gegründeten Dachverband der Lebenshilfe Österreich und dem neuen Bundessekretär Helmut Spudich um die Organisation des alle vier Jahre stattfindenden Weltkongresses des Weltverbandes „ Internationale Liga der Vereinigungen von Vereinen zugunsten von Menschen mit geistiger Behinderung“ – später “Inclusion International“, in der weit mehr als hundert Organisationen aus allen Teilen der Welt zusammengefasst sind – beworben und für 1978 in Wien tatsächlich den Zuschlag erhalten. Wir konnten damals viele Kontakte knüpfen und haben dabei gelernt, dass die Zeit großer Heime oder gar Anstalten vorbei ist. Als Folge haben wir ein schon für die Lebenshilfe Wien fertig geplantes Heim mit 60 Wohnplätzen völlig gestrichen und die Planung für kleine Einheiten begonnen. Unsere neuen Erkenntnisse haben wir durch nachfolgende Studienbesuche in Holland und Schweden vertieft und dabei gesehen, dass es in den dortigen Wohnstätten bereits fast durchwegs Einzelzimmer gab, was damals bei uns in Österreich noch völlig undenkbar war. Aber wir haben rasch gelernt, später, als ich in „Inclusion International“ stark engagiert war (ab 1978 im Vorstand, von 1994 bis 1998 als Präsident), und auch vor allem von Erfahrungen in USA und Kanada. Besonders profitiert haben wir vom amerikanischen Ehepaar Dr. Rosemary und Prof. Gunnar Dybwad, die als Menschenrechtsexperten weltweit tätig waren und auch mehrmals zu Vorträgen in Wien waren. Höhepunkt dieses Engagements war dann unsere Mitarbeit an der von den Vereinten Nationen erarbeiteten „UN-Konvention der Rechte von Menschen mit Behinderungen“, die das österreichische Parlament 2008 verabschiedete und die damit auch in Österreich in Kraft trat.

Dr. Prinz war auch unermüdlich bemüht, seine Gedanken und Erkenntnisse in Form von Vorträgen und Artikeln an die Mitglieder weiterzugeben. Als Beispiele seien genannt: „Vorsorge nach dem Tod der Eltern“, „Überblick über das Erbrecht“, „Das neue Heimvertrags- und Heimaufenthaltsgesetz“, „Sind Menschen mit Behinderung sozialversichert?“ und „Interessenskollisionen bei den Eltern“. Auch bei den offenen Beratungsstunden hat er sich oft den Anliegen der Eltern und Geschwister gewidmet.

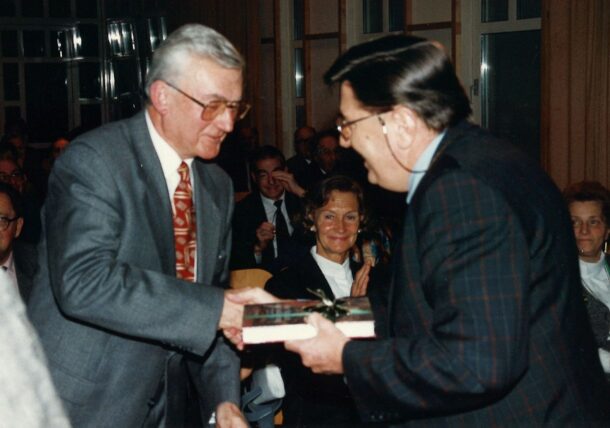

Eine schmerzliche Zäsur war dann natürlich 1994, als Dr. Prinz einen Herzinfarkt zwar gut überstand, aber aus Rücksicht auf seine Gesundheit etwas zurückschrauben und Ende 1996 das Präsidentenamt zurücklegen musste. Es war ein Glücksfall, dass Dr. Karl Müller, Jurist und Richter, damals schon Senatspräsident am Obersten Gerichtshof und ebenfalls Vater eines behinderten Kindes, sich schon oft mit Dr. Prinz ausgetauscht und zusammengearbeitet hatte. Dr. Müller war daher bereit, die Funktion des Präsidenten der Lebenshilfe Wien zu übernehmen, die er dann bis ins hohe Alter zwölf Jahre lang innehatte.

Daher konnte auch Dr. Prinz nach seiner vollständigen Genesung wieder aktiv an den Entscheidungsprozessen der Lebenshilfe Wien in vielfältiger und fruchtbringender Weise mitwirken.

Für mich ging der gedankliche Austausch und das gemeinsame Bemühen mit Dr. Prinz auch ungebrochen weiter. Seit 1970 hatten wir alle unsere Fortschritte gemeinsam geplant und verantwortet. Unsere gemeinsame Geschichte in der Lebenshilfe war ein starkes Band, das auch über das Ende meiner Funktion als Geschäftsführer der Lebenshilfe Wien im Jahr 2003 hinausging. Erst Ende 2023 haben wir noch auf das 50-jährige Bestehen der „doppelten Familienbeihilfe“ angestoßen.

Lieber Herr Dr. Prinz, ich DANKE Ihnen, dass wir so viele Jahre gemeinsam gewagt, geplant und gekämpft haben, und wir auch vor einigen Jahren unser gemeinsames Lebenswerk mit Stolz der jüngeren Generation übergeben konnten.

All das hat uns zusammengeschweißt – auch über den Tod hinaus.

DANKE, RUHEN SIE IN FRIEDEN

Ein Nachruf, geschrieben von Dr. Walter Eigner, Ehrenpräsident der Lebenshilfe Wien